オウンドメディアの立ち上げをAIと自動化で最速化!実践プロセスと実例を公開|Labo|株式会社トライム

オウンドメディアの立ち上げをAIと自動化で最速化!実践プロセスと実例を公開

2025.03.14

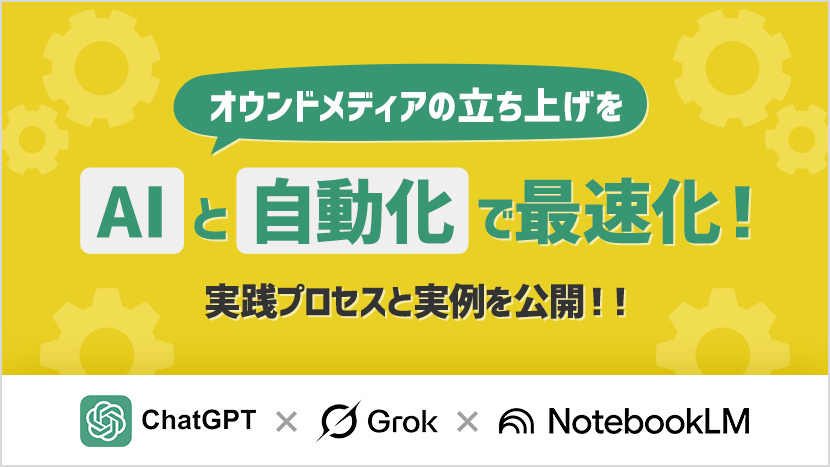

こんにちは。トライム代表の遠山です。先日公開したZapierでメール返信を自動化!業務効率を6割向上させる方法【実例付き】の閲覧数が多く、多くの方がAIや自動化に強い関心を持っていることが分かりました。そこで今回は、何も資産がない中からAIをフル活用し、10日でAI/DX向けのオウンドメディア「AI&DXナビゲーター」を1人で立ち上げ、運用フェーズに入れた方法を紹介いたします。

Laboratoryの一環として、トライムが設定したアクセス数の見込みやKPIについても公開いたします。また、せっかく代表として記事を書くので、単なるHow toにとどまらず、なぜオウンドメディアという選択に至ったのかという経営視点も交えてお伝えできればと思いますのでよろしくお願いします。

なぜコーポレートサイトではなくオウンドメディアを立ち上げたのか

オウンドメディアを別に立ち上げた理由は以下の通りです。

コーポレートサイトに埋め込むとターゲットやアプローチがブレるため

既存のコーポレートサイトでは、企業情報や実績を中心に発信しています。AI関連の情報を加えると、メインターゲットが不明瞭になり、既存事業への訴求力が低下する可能性がありました。

スピード感を持って運用するため

コーポレートサイトでは、デザインやコンテンツの統一感を保つ必要があり、記事のアップや変更に手間がかかることが多いです。オウンドメディアを独立させることで、より柔軟かつ迅速にコンテンツを更新できる環境を整えました。特に今回は自動化にフォーカスしてたため、コーポレートサイトに影響受けないところでの開発を優先しました。

AIでどこまでできるか試してみたかった

AIを活用することで、コンテンツの自動生成・編集・配信がどこまで可能かを検証する目的がありました。またAI・DXに関する問い合わせの増加に対応し、スムーズに情報提供できる仕組みを作る必要がありました。

オウンドメディアの特徴と効果的な運用方法

オウンドメディアは、広告のように短期的な即効性を求めるものではなく、中長期的にブランドの価値を高め、ターゲットユーザーとの関係を築くことを目的とします。そのため、コンテンツの考え方も「直接的に売る」のではなく、「信頼を獲得し、継続的な接点を持つ」ことが重要です。

受託開発の事業で数社のオウンドメディアを立ち上げて運用しておりますが、アクセスが増えるまでの目安は、運用方法や業界によって異なりますが、一般的な参考期間は以下の通りです。

短期(0〜6ヶ月):我慢の時期

期待できる成果: インデックス(Googleに登録)される、少しずつ検索流入が増える

- 記事を定期的に投稿(最低でも週1、理想は週3〜5)

- キーワード戦略をしっかり立てる(検索ボリュームと競合を分析)

- SNSやメールマガジンで拡散(初動の流入を作る)

中期(6〜1年):GA閲覧が楽しくなる時期

期待できる成果: 一部の記事が検索上位に入り、安定したアクセスが増える

- 検索ボリュームの多いミドルワードを狙う

- リライト&内部リンク強化

- 他サイトとの被リンク獲得を意識

長期(1年~):サイト課題が明確になる時期

期待できる成果: 質の高い記事が上位表示され、オーガニック流入が安定

- 権威性のあるサイトからの被リンクを増やす

- 業界の信頼を得るコンテンツ作り(事例、ホワイトペーパーなど)

- 検索意図を深く分析し、競合よりも優れた記事を作る

AI&DXナビゲーターのKPI設定

- 3ヶ月目:3,000PV/月(見込みリード数:1件/月)

- 6ヶ月目:20,000PV/月(見込みリード数:3件/月)

- 1年目:50,000PV/月(見込みリード数:6件/月)

初回20記事を公開して10日目の現在だと新規ユーザー数は4人/日、8PV/日程度でした。

※社内のアクセス数はカウントしておりません。流入元は検索エンジン、5日前に投稿したXとmixi2からのアクセスでした

費用対効果を算出する手順

オウンドメディアを活用してリード獲得単価や市場相場を考慮した費用対効果の算出方法は、次の手順で行えます。

- 競合調査 で関連キーワードと検索ボリュームを把握

Googleキーワードプランナー、Ahrefs、Ubersuggestなどを使用 - 検索順位ごとのクリック率(CTR) を適用し、推定流入数を計算

推定流入数 = 検索ボリューム(MSV)×クリック率(CTR) - 成約率(CVR) を考慮し、見込みリード数を算出

見込みリード数 = 推定流入数×コンバージョン率(CVR) - 商品単価を掛けて、収益を試算(費用対効果)

1リードあたりの単価が商材にあっているかを算出 - CPC(クリック単価)を活用して、市場相場(サイトの価値)を算出

市場相場 = 月間検索ボリューム×CPC

※近年、Google検索結果の上部にAI要約が表示されるようになった影響で、Webサイト全体のアクセス数が減少傾向にあります。特に、オウンドメディアがこれまで集客に成功していた 「キーワード+質問内容」 の検索では、ユーザーがAI要約で求める情報を得られるため、Webサイトまで訪れる必要がなくなってきています。そのため、アクセス予測を立てる際は、従来よりも 1~2割程度低めに見積もる ほうが現実的と考えられます。

ポイント

- SEOは時間がかかるので、最初の半年は「育成期間」と割り切る

- SNSや広告と組み合わせると早く成果が出る(X、FacebookやLinkedInを活用)

- 競争が激しいキーワードは上位表示まで1年以上かかることもある

- デザインやサムネイルは登録に時間がかかるためPVが多いページはボリュームを増やす

オウンドメディアを選択した理由

短期的なリード獲得だけを目的とするなら、LP+広告やSNS広告を活用する方法もありました。しかし、今回の戦略では 「単なる集客手段ではなく、長期的に価値を生み出す資産としてメディアを育てる」 ことを重視しました。

特に、Google検索のアルゴリズムが変化する中で、新規サイトの立ち上げがどのような影響を受けるかを検証する機会にもなり、また、社内のナレッジ蓄積という側面でもメリットが大きいと判断しました。そのため、以下の理由からオウンドメディアを選択しています。

- 最大の理由は、すでに6ヶ月先までのAI・DX導入の受注目処が立っており、短期的なリード獲得を急ぐ必要がなかったため

- Googleの検索アルゴリズムの変化が、新規サイトの立ち上げにどのような影響を与えるか検証したかった

Google検索では「制作方法を問わず高品質のコンテンツを評価」と明言しています。 - LP+広告やSNS広告も検討したものの、競合が多くコストパフォーマンスが全く見合わなかった

- 記事作成を通じて得られる知見が社内のナレッジとして蓄積され、長期的な資産になると考えた

- AIの精度が高くなるほどオウンドメディアの価値が半減する可能性があるため、作るなら今しかないと判断した

今回使用したツール(立ち上げ想定時)

オウンドメディアの運営において、複数のAIツールを組み合わせることで、情報収集・記事作成・タスク管理の各プロセスを効率化しました。各ツールの役割を以下のように整理します。

ChatGPT 4o(メインAI / 思考整理・記事作成支援)

- タスクの整理やアイデア出しに活用し、記事のテーマ設定や構成作成をサポート。

- 日常的な業務の相談役としても活用し、疑問点の解消や効率的な作業の進め方を提案。

- 記事の初稿作成やライティングアシストを行い、コンテンツ制作の土台を構築。

Grok(DeepSearch)(競合調査・トレンド分析)

- X(旧Twitter)との連携を活かし、最新の業界動向やバズワードをリアルタイムにキャッチ。

- 競合企業の動向を調査し、どのようなコンテンツが注目されているかを分析。

- 記事の差別化ポイントを見つけるためのリサーチツールとして活用。

NotebookLM(AI記事の品質チェック・一貫性確認)

- ChatGPTやGrokが生成した記事の内容を再チェックし、文脈の整合性や誤りを検証。

- 記事の一貫性を確保し、ユーザーにとって分かりやすい情報を提供するための品質管理。

- 事実関係の確認や過去のデータと照らし合わせて、より正確な情報に修正。

AI以外のツール

Notion(業務可視化・タスク管理)

- タスクの進捗管理や問い合わせ内容を一元管理し、オウンドメディア運営の流れを最適化。

- 記事の作成フロー(アイデア → 草案 → 執筆 → 校正 → 公開)を整理し、チーム内で共有。

- Zapierと連携し、特定のアクションが発生した際に自動でタスクを追加。

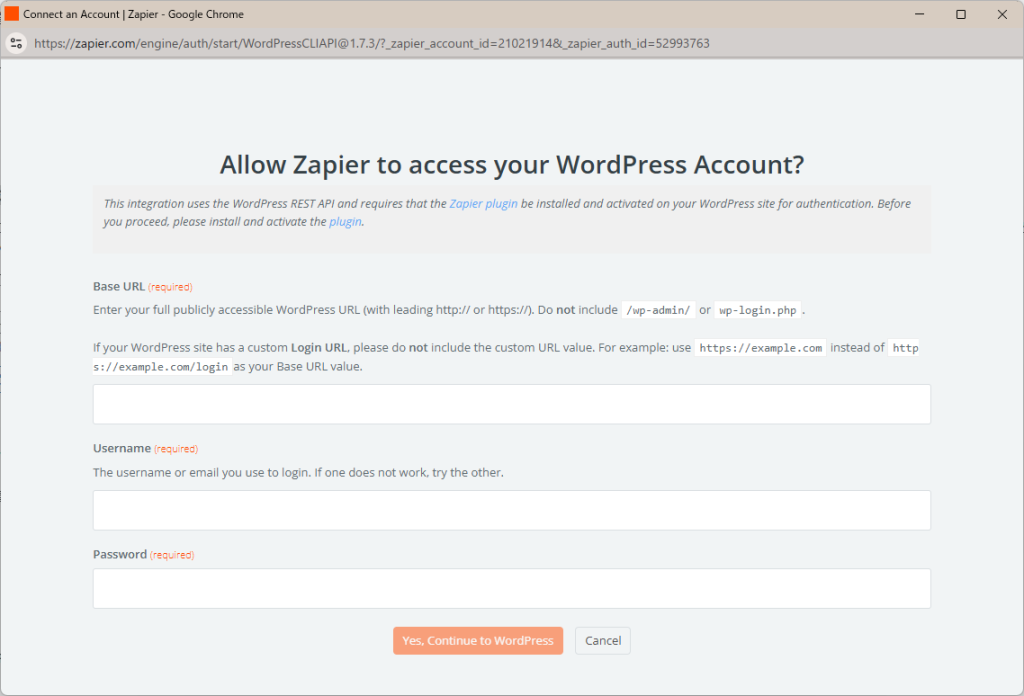

Zapier(自動化・データ連携)

- オウンドメディアの記事下書きをChatGPTと連携して自動作成し、作業の効率化を実現。

- XやQiitaのトレンド情報を取得し、リアルタイムで活用できる情報を整理。

- 問い合わせメールを自動判別・仕分けし、優先度に応じた対応を自動化。

Google スプレッドシート(データ管理・分析)

- 収集したトレンド情報や記事の草案をリスト化し、データを一元管理。

- 問い合わせ情報を蓄積し、分析を行うことで改善点を可視化。

- Zapierと連携して自動更新し、手動作業を削減。

WordPress(記事の管理・公開)

- Zapierと連携し、ChatGPTで作成した記事の下書きを自動生成。

- WordPress上で最終編集を行い、SEO最適化を実施してから公開。

Canva(ビジュアルデザイン・アイキャッチ作成)

- 記事のアイキャッチ画像を作成し、視認性の高いデザインを実現。

- オウンドメディア内のデザイン要素(バナー・ホワイトペーパー)を作成し、統一感を持たせる。

- SNS向けの画像素材も作成し、拡散時のビジュアルコンテンツを強化。

Slack(通知管理・チーム連携)

- 問い合わせがあった際にSlackに通知を自動送信し、対応のスピードを向上。

- 記事作成の進捗状況をチーム内で共有し、タスクの遅延を防ぐ。

当初想定していたFlow

記事コンテンツの作成

- サイトの競合をGrokで調査しキーワードやターゲットを選定

- ChatGPTで記事のアイデアを100案作成しGoogleスプレッドシートに保存

- ここから自動化想定~

Zapier経由でGoogleスプレッドシートの内容をもとにChatGPTに記事作成 - 記事タイトル・内容をもとにCanvaでサムネイル画像の作成

- タイトル、記事、サムネイルをGoogleスプレッドシートに保存しつつWordpressの下書きで確認

- ~ここまで自動化想定

立ち上げて3ヶ月以内はほぼアクセスを見込んでいないため手動公開 - ここから自動化想定~

公開後、Zapierから投稿された記事を確認(RSS情報を取得)し会社と個人のSNSから時間を変えて記事内容の投稿

資料ダウンロードユーザー(すべて自動化)

- 資料ダウンロード先の個人情報をGoogleスプレッドシートに保存

- メルマガ配信しているAPIと連携し同時に登録

- ダウンロードアイテムに応じて1週間後に似た記事や製品紹介のシナリオメールを配信

- ユーザーごとに進捗をGoogleスプレッドシートとNotionに保存

問い合わせユーザー(半自動化)

問い合わせユーザーごとに別々の内容を返答する必要があるため、Zapierでメール返信を自動化!業務効率を6割向上させる方法【実例付き】のページにあるように、すぐに誰でも返信できる仕組みを導入し、SlackとNotionで管理

自動化できた部分・できなかった部分・課題

自動化できた部分

- Zapier経由でGoogleスプレッドシートの内容をもとにChatGPTに記事作成(下部でこの部分解説します)

- 資料ダウンロードユーザーへのアプローチ(すべて自動化)

- 問い合わせユーザーへのアプローチ(半自動化)

自動化できなかった部分

当初の想定からすると立ち上げに至ってはほぼ出来ていないというレベルで自動化出来なかった部分のほうが多いです。

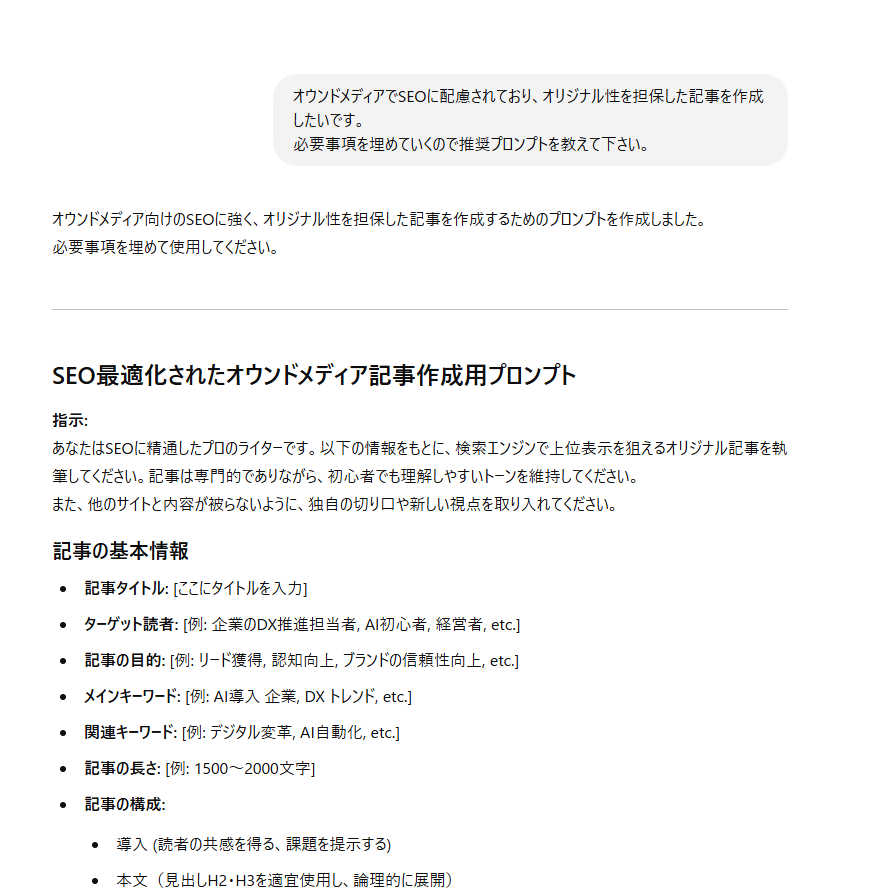

Zapier経由でGoogleスプレッドシートの内容をもとにChatGPTに記事作成依頼

一応想定通りの動きは実現できました。ただしAPIにおけるChatGPTの精度が低いのとToken数(プログラミングコード上でコードを構成する最小単位の要素)に限界があるという課題もあります。手動で記事のタイトル、SEOキーワード、100文字概略が記載されたGoogleスプレッドシートから自動的に記事を下書き保存させようと考えていましたが、結論、かなりの手直しが必要でした。ただし途中からトークスクリプトをChatGPTに考えてもらうようにしてから大分スムーズに進行できるようになりました。

気になって調べてみたのですが、ブラウザでのChatGPTは過去の会話履歴をある程度保持しながら回答できるため、私のビジネスや関心事や意図をある程度理解した上で回答してくれますが、自動化されたAPI(異なるシステムやアプリケーションがデータや機能をやり取りするための仕組み)経由では、基本的に一問一答形式で処理されるため、API経由では、過去のやりとりが保持されないため、文脈を考慮した応答が難しくなります。また、特定のサイトの参照なども出来ないことからChatGPT4.5になると改善されるかもしれませんが2025/03/07現在では使い物になりませんでした。

記事タイトル・内容をもとにCanvaでサムネイル画像の作成

当初からここは難しいかなと思っておりましたが、現時点での思った通りの挙動は実現は出来ませんでした。Canvaの良いところは自分が作りたいデザインがなんとなく決まっており、特定のテンプレートから自分のデザインが作れるというところで重宝しておりますが、CanvaAIで自動生成したものだと文字の長さ制御や改行位置は当然ですが、様々な調整が必要で、これは手作業のほうが断然早かったです。タイトルやキーワードが決まっていたため、約40枚のサムネイルを作成しましたが、全体で5時間程度で完了しました。

AI機能とは少し異なりますが、CanvaにてAI & DX導入事例集ホワイトペーパーを作成した際は、テンプレートに沿ってCSVの流し込みで全体の8割が生成されたためここでも時間短縮に繋がりました。

タイトル、記事、サムネイルをGoogleスプレッドシートに保存しつつWordpressの下書きで確認

2つのサーバでアプリケーションパスワードを利用してWordpressの試してみましたが、ZapierからWordpressへの接続が403 forbiddenで出来ませんでした。サーバー側、Zapier側に問い合わせしましたが、サーバー側はWAF設定を見直してそれでも改善されなければログを見てください。Zapier側はこのページ通りにやってください。と堂々巡りになり、結局接続出来なかったので、この時点で下書き保存はできなくなりました。

API経由でのChatGPTの精度が驚くほど低く(回答やフォーマットもバラバラ)、参考になるレベルの記事しかあがってこないため途中から自動化は諦めました。なんでも良いので記事を量産するなどの目的がある場合は違いますが、Googleが求めている基準には程遠い印象です。

公開後、Zapierから記事を確認し会社と個人のSNSから時間を変えて記事内容の投稿

記事の公開はRSSで取得してChatGPTに文章決めさせて自動投稿しようと思いましたが、これもZapierからXへの接続が出来ず実現出来ませんでした。考えられる原因は2つあります。①ZapierからXの連携が制限されている ②Xが無課金アカウントのため接続できない可能性のどちらかと思いますが、すでに半自動化も無理になってしまったことから、今回は手作業で投稿するように選択しました。ちなみにFacebookやInstagramの連携は出来ましたがターゲットと合わないため今回は非実装にして公開後に手作業で投稿しています。

エラー検証するためPOSTMANでの接続も試しましたが、Xへの接続は出来ませんでした。

自動化における課題

すべて自動化にしようとすると人間が確認できるプロセスがない分色々と課題が算出されました。

- 記事のクオリティー担保とオリジナル性の維持

- Zapierと各プラットフォームの接続における機能制限

- Xなどのプラットフォームの仕様変更

今後AIが進歩すれば解決できる課題もありますが、現時点ではAIのみで作成した記事は検索上位に表示されにくいため、人間による編集が不可欠です。

費用に関して

今回のプロジェクトでかかった費用を説明いたします。

- WordPressのテンプレート(Swell):¥17,600(税込)

- ChatGPT:20ドル/月

- Grok(SuperGrok):約4,500円/月

- Slack:15ドル/月

- Notion:15ドル/月

- Zapier:19.99ドル/月

- Canva:12,000円/年

これらのアプリケーションは別の業務でも利用しているため、特別費用がかかったのはWordpressのテンプレートのみになります。

ターゲットの設定から要件定義、記事の作成などを考えると、通常であれば最低でも3ヶ月はかかり、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターと4名体制の取り組みですが、別の業務をこなしながらも、わずか10日以内で1人で実践できたため、完全自動化は出来なかったものの、今までの進め方では考えられないほど大きな成果を得られたと感じています

この取り組みを通じて、単なるコンテンツ発信の枠を超え、業務効率化やDX推進の可能性を実感しました。特に、限られたリソースの中で短期間に成果を出せたことは、DXの本質である「仕組みの最適化」と「テクノロジー活用による生産性向上」を証明するものです。

そこで、各社のDX導入事例を分析し、成功するDXと失敗するDXの違いを紐解いていきます。

各社のDX導入を通じて成功するDXと失敗するDX

失敗するDXの一例

- 目的が曖昧なままツールを導入する

- DXの目的が不明確なまま流行りのツールを導入すると、現場での活用が進まず、結局は使われなくなることが多い。例えば、業務改善の意図が曖昧なままAIチャットボットを導入しても、運用フローが整理されていなければ、問い合わせ対応の効率が逆に下がる可能性がある。

- 社内の意識改革が伴わない

- DXは単なるツールの導入ではなく、業務プロセスや企業文化の変革が求められる。しかし、経営層や現場の理解・協力が得られないまま進めると、既存の業務フローに溶け込まずに現場での反発を生むことになる。特に、従業員のITリテラシー向上を無視すると、ツールが十分に活用されない。

- 業務フローの最適化をせずにツールに依存する

- DXの成功には、まず現状の業務フローを見直し、効率化できる部分を特定することが重要。しかし、ツールの導入が目的化してしまい、非効率な業務の流れをそのまま残したまま自動化しようとすると、むしろ業務が複雑化してしまう。例えば、紙ベースの業務をそのままデジタル化するだけでは、業務改善にはつながらない。

トライムのDX導入方法

トライムでは以下の3つの柱を軸にDXを推進することで、多くの企業のDXを成功に導いてきました。

AIやツールの利用経験と意気込み(企業研修事業)

AIツールの効果的な活用方法を企業向けに研修し、組織内での適切な導入を促します。

目的に沿ったツールの導入選定(コンサルティングサービス)

単にツールを導入するのではなく、企業の課題や目標に合った最適なツールを選定し、運用までサポートします。

開発(培ってきた今までのサービス)

自社の開発力を活かし、カスタマイズや独自のシステム開発を行うことで、より実用的なDXを実現します。

まとめ

AIと自動化を活用することで、オウンドメディアの立ち上げは大幅に効率化できることが分かりました。しかし、完全に自動化するのは難しく、特に記事の品質管理やブランドの一貫性維持には人間の関与が欠かせません。今後は、

- AIによる記事作成の精度向上

- ZapierやNotionを活用したさらなる業務効率化

- AIと人間のハイブリッド運用の最適化

- インタビュー動画や製品紹介動画の生成

などを進めていく予定です。正直なところ、「本当にここまで短期間で回るのか?」という半信半疑な部分もありましたが、実際にやってみたら思った以上にスムーズに進み、結果としてしっかり形になったのは大きな収穫でした。

もちろん、すべてが完璧に自動化できたわけではありませんし、試行錯誤しながらの部分も多かったですが、それでも「AIと自動化を活用すれば、ここまで効率化できるのか」という実感を得ることができました。やっぱり、エンジニアではないPMやディレクターも実際に手を動かしてみることで、理論だけでは見えてこない課題や改善点がクリアになりますね。

今後もこの経験を活かし、さらなる業務効率化やDX推進に取り組んでいきます。こうした実践のリアルな学びが、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです!

Contact

お問い合わせ

トライムは常にお客様へ寄りっ沿った提案をさせていただきます。

自社のEC売上の拡大や人材不足などのお客様のデジタル上の課題を、

様々なアプローチにより解決するお手伝いをいたします!

お気軽にお問い合わせください。

03-6403-3259

受付:10:00 - 19:00